What is the heart of man? This question runs through the entire work of Maxime Chattam, widely regarded as one of France’s foremost masters of psychological thrillers. His novels confront readers with a disturbing reality: how can seemingly ordinary individuals descend into criminal horror? This compelling theme, pervasive throughout popular culture in countless novels, films, and series, perhaps fascinates us because it reveals the darker aspects of our shared humanity.

Chattam’s central question is a timeless one: is the criminal a victim of the society that shaped him, or is civilization merely a fragile veneer concealing an inherently dark human nature? This question deepens, inhabits, and animates his thrillers.

This article presents an overview of our comprehensive analysis of Maxime Chattam’s work, available in PDF format. La version française originale est disponible

The iconic series by Maxime Chattam: Joshua Brolin and Ludivine Vancker

Joshua Brolin series (L’Âme du mal, In Tenebris , Malefices ) and that of Ludivine Vancker (La Conjuration primitive, La constance du prédateur, l’Appel du Néant, La Patience du Diable) are devoted to this exploration. These psychological thrillers dive into the depths of the criminal mind with clinical precision that has established the author’s reputation in the genre. These novels transcend conventional police procedurals, questioning human nature through the perspective of a profiler confronting the worst manifestations of violence.

This same anxious questioning also forms the Cycle of Man and Truth (Les arcanes du Chaos, Prédateurs, La théorie Gaia), and also in the diptych Léviatemps / Le Requiem des Abysses, where the writer stages a mirror of himself, both author and investigator in late 19th century Paris.

The Transformation of the Investigator: A Central Theme in Chattam’s Novels

Chattam’s protagonists are not invulnerable heroes like Sherlock Holmes. By immersing themselves in criminal horror, they confront their own natures, just as human and potentially dark as those of the murderers they hunt. This inner transformation is a recurring theme that raises a disturbing question: does the writer himself remain unaffected after exploring such depths of human psychology?

Beyond Thrillers: Autre-Monde and Chattam’s Creative Expansion

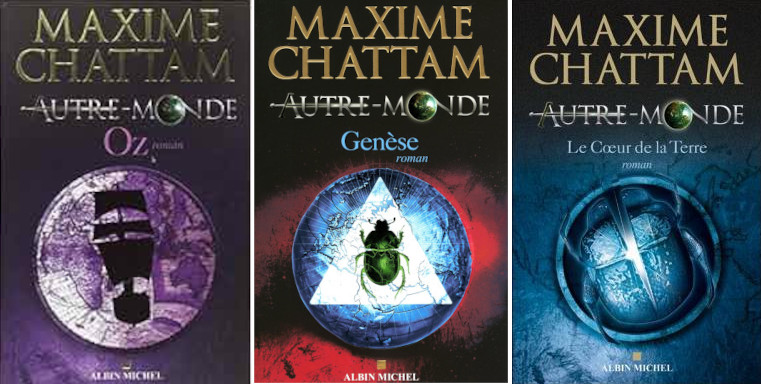

Maxime Chattam doesn’t limit his exploration of humanity to crime. His work extends far beyond the bloody thrillers that established his reputation. The Autre-Monde cycle ( L’Alliance des Trois , Malronce, Entropia , Genèse , Neverland , etc.) presents a surprising literary creation, skillfully merging fantasy and science fiction.

This series immerses us in a universe where teenagers must build a new world on the ruins of a collapsed civilization, with the same narrative quality that makes his books so captivating from the first pages.

Chattam’s creative diversity: from thriller to literary homage

Maxime Chattam’s work is distinguished by its richness and refusal to be confined to a single literary genre. His more recent texts reflect a significant renewal of imaginary universes, sometimes paying homage to horror masters such as H.P. Lovecraft and Stephen King.

The Signal (2018), difficult to classify in a single genre, is one of his finest novels and illustrates his creative diversity.

Conclusion: A work that questions our humanity

The complete analysis below is intended for readers already familiar with Maxime Chattam’s universe who wish to delve deeper into his work. Warning: this article contains important revelations and spoilers about the plot of his novels!

Dive with us into the analysis of these works which, beyond the thrill they provide, question us about our own human nature.